Sportassistenz als Übergang zum Sportverein (SpAss)

Projektbeteiligte

Dr. Christiane Reuter (Kontakt )

Mitarbeitende: Leonie Sauer, Jakob Prechtl

Studentische Hilfskräfte: Anna-Lena Beck, Michelle Ziermann

BVS Bayern (Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Bayern e.V.)

Aktuell läuft die Anmeldung für die Ausbildung zur Sportassistenz

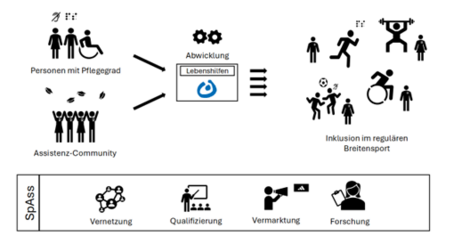

„SpAss –Sportassistenz“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung im organisierten Sport in Bayern zu fördern. Dabei spielt die Sportassistenz eine zentrale Rolle. Mit „SpAss“ bieten wir eine neue Ausbildung für Personen ab 16 Jahren an, die Lust haben, sich ehrenamtlich für mehr Inklusion im Sport einzusetzen. Eine Sportassistenz begleitet Menschen mit Behinderung beim Einstieg in den Vereinssport – unterstützt im Training, bei der Orientierung im Verein und beim Ankommen in der Gruppe.

Die Ausbildung ist exklusiv bis März 2026 kostenfrei und besteht aus einem flexiblen E-Learning Angebot (10 kurze Lerneinheiten, hier anmelden: Startseite | BVS Bayern Campus: Sport für Alle) und einem darauf aufbauenden Praxistag (hier anmelden: Praxistag Sportassistenz – SpAss | BVS Bayern), bei dem das gelernte Wissen angewandt, verschiedene Bewegungsideen ausprobiert und sich mit anderen angehenden Sportassistenzen ausgetauscht werden kann.

Motivation

In Deutschland sind 90% der Kinder zwischen vier und zwölf Jahren in mindestens einem Verein aktiv (Heubach, 2013), die Vereinsmitgliedschaft von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung ist dabei mit 21,2% deutlich niedriger (Trescher & Hauck 2020). Die regelmäßige Teilnahme an einer organisiert-strukturierten Freizeitaktivität fördert die sozialen Kompetenzen, Eigeninitiative und Kulturbewusstsein (Heubach, 2013) und hat einen positiven Einfluss auf die körperliche und psychische Gesundheit (Güllich & Krüger, 2013). Umso dramatischer sind diese Zahlen, da Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung besonders an dem Risikofaktor Bewegungsmangel leiden (Wouters, Evenhuis & Hilgenkamp, 2019) und ihre gesellschaftliche Teilhabe im Bereich der Freizeitgestaltung nicht gewährleistet ist.

Trotz positiver Entwicklungen der vergangenen Jahre (Doll-Tepper, 2008) geben Studien Hinweise auf bestehende exklusive Strukturen. Selbst in den Vereinen, in denen Menschen mit geistiger Behinderung tätig sind, ist nur bei 57,4% eine vollständige und unbegrenzte Teilhabe gegeben (ebd.). Gründe hierfür sind aus Sicht der Teilnehmenden die fehlende Barrierefreiheit der Angebote, Vorbehalte und Vorurteile von Übungsleiter*innen, mangelnde Nachfrage nach Angeboten sowie exklusive Angebote nur für Menschen mit Behinderung (Trescher & Hauck, 2020). Übungsleiter*innen sehen sich häufig nicht adäquat ausgebildet, um in inklusive Sportangebote anzubieten (Heubach, 2013; Tiemann, 2016).

Neben strukturellen gibt es auch personenbezogene Hemmnisse. Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung sind in der Regel besonders auf Unterstützung bei der Kontaktaufnahme und Eingewöhnung in eine Sportgruppe angewiesen. Betroffene Familien weisen im Vergleich zu Familien mit Kindern ohne Beeinträchtigung einen unterdurchschnittlichen soziokulturellen Status auf. Dies betrifft Kinder an Schulen mit sonderpädagogischem Schwerpunkt geistige Entwicklung, die keine, oder eine leichte geistige Behinderung aufweisen, im Besonderen (Dworschak et al., 2012).

Für bessere Zugangsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen am organisierten Sport benötigen also einerseits die potenziellen Sportler*innen mit geistiger oder körperlicher Behinderung beim Finden und Besuchen von geeigneten Sportangeboten, aber auch die Übungsleiter*innen bei der Integration dieser Sportler*innen in allgemeine Sportgruppen Unterstützung.

In Finnland zeigte das PAPAI-Projekt (Personal Adapted Physical Activity Instructor) in seinem Pilot-Programm große Erfolg. Hier erhielten Studierende mehrerer Fachrichtungen die Möglichkeit, sich im Bereich APA (Adapted Physical Activity) fortzubilden und Kinder mit Beeinträchtigung bei der Suche nach einem Sportverein zu begleiten und zu unterstützen. Dabei konnten folgende Ergebnisse verzeichnet werden: 61% bewegten sich nach Teilnahme an dem Programm mehr, 54% fanden ein neues Hobby und 85% der PAPAIs würden das Programm weiterempfehlen (Saari & Skantz, 2017). Vor allem die individuelle Zusammenarbeit zwischen den PAPAIs, den Familien und Kindern und den Vereinen wurde als besonders wirkungsvoll aufgenommen.

Projektidee und -ziele

Um dieses erfolgversprechende Konzept in die hiesigen Strukturen zu integrieren, wurde an der Universität Würzburg das Projekt „SpAss“ (Sport-Assistenz) entwickelt und angestoßen, das an eben dieser Schnittstelle zwischen Vereinen und vereinssuchenden Kindern und Jugendlichen ansetzt. Kinder und Jugendliche mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung sollen bei der Suche nach geeigneten Vereinen unterstützt werden. Sportassistent*innen fungieren als Ansprechpartner*innen für die Kinder, Eltern und Übungsleiter*innen. Als Pilotprojekt wurde SpAss 2023 in Würzburg mit der Unterstützung von Stadt und Landkreis Würzburg, sowie der AOK initiiert und erprobt.

Seit Oktober 2024 wird SpAss in der Förderlinie DATIpilot Sprint vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) als Verbundprojekt der Uni Würzburg und dem Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Bayern e.V. (BVS) gefördert mit dem Ziel dieses bayernweit zu implementieren und wissenschaftlich zu begleiten. Die Ausbildung der Sportassistent*innen soll niederschwellig möglichst viele Menschen für dieses Ehrenamt qualifizieren. Die Inhalte werden über eine frei zugängliche digitale Lernplattform (BVS-Campus) mit einem ergänzenden Praxistag in Präsenz in den Regionen angeboten. Hier können möglichst viele Zielgruppen über verschiedene Kanäle angeworben werden. Es wird eine Anbindung an Institutionen und Ausbildungskonzepte angestrebt. Das Matching der Assistent*innen mit interessierten Personen kann über die mit dem Projekt kooperierende kostenlose Online-Assistenzbörse AVA geschehen oder z.B. auch wahlweise von den Vereinen der Lebenshilfe abgewickelt werden, die Familienentlastende Dienste anbieten. Die Assistenz wird über die Pflegeleistungen abgerechnet.

Langfristiges Ziel ist es, nachhaltig Strukturen zu schaffen und auszuweiten, um flächendeckend den Zugang zu Vereinen für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen und die Gesellschaft inklusiver zu gestalten.

Presseberichterstattung

- Schmittinger, S. (2025, 04. Juli). Engagement für Inklusion: Warum die Ehrenamtliche Emma Krug die Ausbildung zur Sportassistenz empfiehlt, in: Main-Post.

Methodik

Wesentlichen Schritte bei der Entwicklung und Implementierung des Projekts:

Konzeptarbeit:

- Partizipative Entwicklung der Internetplattform in Zusammenarbeit des Lehrstuhls für Pädagogik im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung mit dem BVS

-

Ausformulierung des Lehrkonzepts für Sportassistent*innen

Prozessevaluation:

- Bewertung und Adaption der Plattformnutzbarkeit

- Dokumentation und Evaluation der Assistenzen

- Evaluation und Explikation der Sportassistenz-Ausbildung: Interview

Ergebnisevaluation:

- Sportvereinszugehörigkeit direkt nach der Intervention, Follow-up nach drei und nach 12 Monaten

Zeitraum

ab Februar 2023

Finanzierung

Oktober 2024 bis März 2026: BMFTR DATIpilot Sprint (Verbundprojekt mit BVS)

2023 bis Oktober 2024: Eigenmittel, Stadt und Landkreis Würzburg, AOK Würzburg