Teilhabe sehbeeinträchtigter Menschen durch alltagspraktische Fähigkeiten und Fertigkeiten - Eine wissenschaftliche Grundlegung (TaFF)

► Gefördert von der Friebe-Stiftung (Deutsches Stiftungszentrum im Stiftungsverband)

► In Kooperation mit: Blindenhilfswerk Berlin e.V. | Johann-August-Zeune-Schule für Blinde, Berlin | Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule, Berlin | Nikolauspflege – Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen, Stuttgart | Blindeninstitutsstiftung, Würzburg | LSZ für Hör- und Sehbildung, Linz (A) | Blindenzentrum St. Raphael, Bozen (I)

► Projektlaufzeit: 10/2021 - 09/2025

► Projektmitarbeitende: Ines Matic, Andrea Sijp, Jenny Trees. Inzwischen ausgeschiedene Mitarbeitende: Ingrid Schmitz.

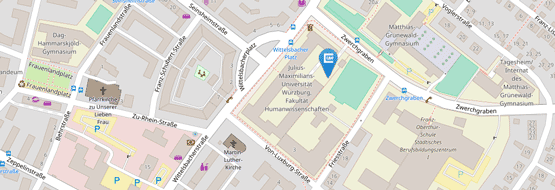

Mit dem Projektvorhaben soll die Integration der fachlichen und fachdidaktischen Kompetenzen zu alltagspraktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten (AFF) in das Lehramtsstudium für inklusionspädagogische Lehrkräfte im Förderschwerpunkt „Sehen“ angestoßen werden. Ausgehend von einer wissenschaftlichen Grundlegung sollen fundierte Module konzipiert und als fester Bestandteil der neuen Fachrichtung an der JMU Würzburg für den Förderschwerpunkt Sehen festgeschrieben werden. Im Rahmen des Projekts sollen dann die ersten beiden Studiendurchläufe der Module begleitet und bereits in dieser frühen Phase optimiert werden. Weitere Ziele sind die Entwicklung eines fachspezifischen Kompetenzprofils im Bereich AFF sowie die Erarbeitung und Veröffentlichung eines zeitgemäßen Lehrbuchs, welches das aktuelle Verständnis von Beeinträchtigung und Behinderung gemäß der UN-BRK aufgreift und Instrumente und Methoden zur Schaffung von Lernangeboten in AFF wissenschaftlich validiert zusammenfasst. Mit ersten konkreten Entlastungseffekten bei der Bereitstellung von Lernangeboten in AFF für sehbeeinträchtigte Lernende kann nach dem ersten Durchlauf des neuen Studiengangs gerechnet werden. Dieser Trend sollte sich dann im weiteren Verlauf durch den regelmäßigen, jährlichen Aufwuchs stabilisieren. Mit dem Projekt wird eine zukunftsfähige, neutrale und vor allem finanzierbare Möglichkeit geschaffen, sehbeeinträchtigte Lernende auch weiterhin beim Kompetenzaufbau in AFF zu unterstützen und damit nachhaltig zur Sicherung ihrer Teilhabe beizutragen.